撰文 余风

在西藏,十八军的威名可谓如雷贯耳,在这支解放西藏的英雄部队里,有许多浙江省常山籍的军人,参加了解放西藏的战斗,汪则瑞就是其中的一位。

在援藏期间,我在一个偶然的机会认识了在《西藏日报》社工作的常山人汪晓华。说是常山人,可他竟根本不会说常山话。

惊讶之余,汪晓华告诉我他父亲是浙江常山芳村人,早年参加十八军并参加解放西藏的战斗。他自小在西藏长大,是典型的藏二代,更是光荣的十八军的后代。

汪晓华这样一解释,我对他不会说常山话也就感觉不奇怪啦。但我的兴趣却由此转移到了他的父亲——一位常山籍十八军老军人汪则瑞身上,如同见到了宝藏,急切地想挖掘出那些被历史掩埋多年、载荷着常山元素、鲜为人知的珍宝来。

前些日子,我专程登门拜访了这位慕名已久的常山籍老英雄,带去家乡常山县和芳村镇人民的诚挚问候和敬意。见到我,已经83岁高龄的汪老非常高兴,拉着我说起了久违的常山腔。

由于数十年一直在外,老伴又是四川人,子女们都不会说常山话,因此老人说家乡话的机会很少,很多词语说起来已经不够顺畅,中间常夹带普通话。

与汪老夫妇合影

汪老深情回忆了当年参军离乡的经历。1949年5月4日,中国人民解放军二野五兵团十六军四十七师一三九团进驻常山县城,张贴布告,宣告常山解放,建立军管会。

当时年仅17岁、家住芳村乡前溪村的汪则瑞正在县城的常山县初级中学读书,解放军进城后,学校就停课了。5月9日,中国人民解放军二野十八军五十二师接管常山工作,并发布招兵公告,汪则瑞看到解放军队伍非常英雄威武,就报名参加了十八军,当时与汪则瑞一块参军的常山青年有一百多人。

6月3日,进驻常山县不到一个月的十八军五十二师奉命离常,进军西南,汪则瑞跟着部队转战江西、湖南、贵州、云南、四川,1950年4月,他又跟随十八军受命进军西藏,为和平解放西藏、完成祖国大陆统一的历史使命作出了宝贵贡献。

西藏和平解放后,十八军就地转为西藏军区,汪则瑞转业为西藏保卫部干部,参与地方维稳工作,保卫部后来改为西藏公安厅。

1959年3月10日,西藏上层反动集团利用达赖到军区看文艺演出之机,发动了蓄谋已久的叛乱,汪则瑞重新响应号召扛起了枪,参加了平叛斗争。平叛胜利后,西藏进行了民主改革,百万农奴翻身得解放,成为新西藏的主人,汪则瑞此后留在西藏工作三十多年,直到离休。

进军部队向太昭方向前进时翻越泥巴山

说起参军后的经历,汪老说其实他从参加十八军后到进藏前并没有打过大的战役,因为当时的国民党军队残部已是军心涣散、强弩之末,几乎一触即溃,解放军的攻势就像秋风扫落叶一般,几个月就打到了西南。

其中最大的一次战役是湘南战役,主要是与国民党著名将领白崇禧率领的桂系部队作战,为入川解放西南扫清障碍。白崇禧向有“小诸葛”之誉,足智多谋,狡猾机变,非常难以对付,解放军几次诱敌深入,布下口袋阵,虽然取得了最后胜利,但大部分湘南国民党军还是被老谋深算的白崇禧带离逃脱到广西去啦。

说起十八军进军西藏,汪老的心情格外激动。他用略带颤抖的常山话说,这是当年毛主席亲自作出的重大决策。

新中国成立以后,和平解放西藏,实现祖国的领土完整和主权统一,成为摆在新中国面前的最大挑战。这副重担落在了打过淮海战役、当时正在西南驻守的中国人民解放军二野十八军身上。

1950年3月4日,包括汪则瑞在内的十八军全体热血中华儿女,在四川乐山举行了进军西藏誓师大会:一定要把五星红旗插上世界屋脊,把光明和幸福带进西藏。十八军经过历时一年零九个月的艰苦行军后进入西藏,实现了西藏的和平解放,为后来解放百万农奴铺平了道路。

这次进军,被称为“第二次长征”。

十八军徒步渡江

西藏的和平解放道路是充满曲折和斗争的。

当时西藏当局中的反动势力在帝国主义支持下,拒绝和谈,杀害和谈使者,并且向昌都调动5000多藏军,阻止人民解放军进藏。

为打击西藏地方当局中的顽固势力,争取西藏和平解决,十八军奉命发起了昌都战役,昌都战役历时十八天,经历大小战斗二十余次,歼敌五千七百余人,从心理和武力上解除了西藏噶厦政府负隅顽抗的“资本”,迫使他们回到和平谈判的桌子上。

这次战役打开了进军西藏的门户,为和平解放西藏奠定了基础。

这是中国人民解放军历史上首次进入高原。结果突如其来强烈的高原反应,成为这支部队埋藏首当其冲的“拦路虎”,许多战友因为高山反应引发的肺水肿,永远地安息在了雪域高原上。

汪则瑞说,当时新中国刚成立,部队缺乏高原生存的经验,更没有治疗高原反应的药品。最危险的就是肺水肿,要是一得肺水肿,根本没法抢救,可以说必死无疑。但我们没有被困难所吓倒,而是以战天斗地、不怕牺牲的精神,奋勇挺进西藏。

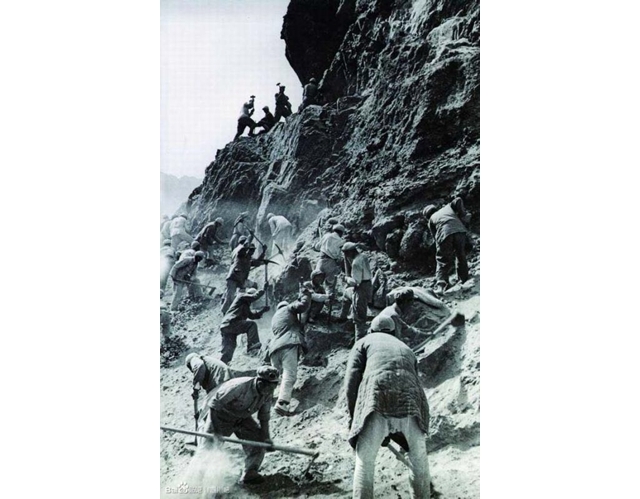

十八军加速建设康藏公路

我问起汪老当时刚进藏时有没有高原反应,汪老笑着说,他以前做梦也没有梦见过这种地方,但既然当了解放军,就要服从指挥,他当时什么也没想,西藏多高,不知道,西藏多苦,不知道,西藏多冷,不知道,西藏多远、不知道,他压根儿就没问过。

可能是比较年轻吧,也许与十八军一样与“十八”有缘,那年他恰好只有十八岁,对高原反应并不那么明显,除了刚到时有点头晕外,也没有感觉对身体有什么很大影响。

的确,我看不出在西藏艰苦条件下数十年对他的身体有什么损害,可能是多年部队生活锻炼的扎实底子,83岁高龄、鹤发童颜的汪老身体非常硬朗,眼不聋耳不花,腿脚也很灵便。腰板挺直,行走迅速,甚至上下台阶也不用搀扶。

我跟他谈起我们援藏干部刚上高原时,也曾发生过多次高原反应,有的甚至比较严重、住院治疗时,汪老感慨地说,虽然现在上西藏的同志工作生活条件发生了翻天覆地的变化,但西藏高寒缺氧的恶劣自然环境没有改变。

我们那时吃苦吃惯了,到哪里都差不多。现在全国各地生活这么富裕,特别是我们浙江是零海拔的地方,又是比较发达的地区,你们能来到西藏工作吃这份苦,比我们那时候还不容易啊!

汪老夫妇

与经受过万里长征、抗日战争、解放战争磨炼的人民解放军相比,西藏的地方武装即使有帝国主义反动势力的支持,也不过是鸡蛋碰石头,不自量力。

在我想象中,高寒缺氧应该是十八军进藏遇到的最大困难啦。但汪老却摇摇头,说高原反应虽然可怕,但造成的伤亡并不多,我们进藏遇到的最大挑战是没有进藏的路,造成伤亡最重的就是修路。

当时的西藏是全国唯一不通公路的地区,只有一条拉萨到罗布林卡的骡马道。而与外界的交通,基本上都处于非常封闭的状连一条通往外界的通道也没有,这既是西藏社会落后闭塞的反映,又何尝不是狡猾的西藏封建农奴主阶层愚弄西藏百姓、维护自身统治的需要和故意呢。

汪则瑞老人说,当时十八军进藏的道路,用常山俗话说,叫做吃索面找不到头(意思是不知道从哪里开始着手),据说连十八军军长张国华手里也没有一张准确的地图。

进藏的道路,是战士们一寸一寸修通的。在那人迹罕至的亘古荒原、高寒冻土地带,在那寻常空手走路都头晕目眩、稍一劳动就难以呼吸、头痛欲裂的严重缺氧地区,十八军发扬令高山低头、河水让路的英雄气概,硬是用最原始的工具,用血肉之躯打通了二郎山、折多山、罗锅山、海子山等十多座四千米以上的大山,征服了大渡河、雅砻江、金沙江、怒江这样的天险急流,修筑了这条中国筑路史上最艰险的公路。

可以说,川藏线是内地连接西藏的一条生命线。对西藏今后的经济发展、社会安定和国防建设发挥了举足轻重的作用。在昌都战役中,人民解放军共伤亡114人;但在进藏公路修筑过程中,伤亡却达650余人。

汪老语气沉重地说,如果说在进藏公路线上,每公里都长眠着一位年轻的十八军筑路官兵,这个说法并不夸张。

为了争取藏族群众的民心,毛主席提出:“进军西藏,不吃地方。”再饿不吃藏粮,再冷不进寺庙民宅,再缺不向藏民购买物资。

藏民哪见过这样纪律严明、对老百姓秋毫无犯的军队呀,因此尽管西藏当局和外国的一些反动势力再怎么说共产党的坏话,拥护解放军的藏民群众还是越来越多。

一些年纪大的藏民说,四川军阀刘文辉的军队我们见过,藏军更见得多,都是拿藏人、吃藏人、抢藏人的,只有解放军是给藏人、帮藏人,做好事的。这个军队是太好了,所以该叫金珠玛米(藏语意即“救苦救难的菩萨兵”),就这样,“金珠玛米”成为解放后藏族群众对解放军的专有称呼。

作者与汪老合影

我问起当年与他一道参加十八军的常山人的情况。汪老说,当年与他一起参加十八军的常山籍青年有一百多人,大多是常山县初级中学的学生。在后来转战大西南的征程中,许多人受不了那个苦当了逃兵,有的回到常山分到田地,娶妻生子,有的后来下落不明。

与他一起进藏的只有十几个常山人,离休后住在成都的有五个人,除了汪老自己外,两位姓徐的老人,一位是常山县城关西门的,在部队搞情报破译工作;另一位是招贤人,是随军记者。其他两位已经去世,其中一位叫张云,生前是西藏大学教授,四年前去世,他的妻子是藏族人,是西藏自治区政协原副主席,现已退休。另外还有几位离休后分别定居在北京、武汉、西昌、宜宾等地,现在仍在世,只是很久未联系和走动啦。

汪则瑞老人深情地回忆起了阔别多年遥远记忆中的家乡,不断向我询问家乡情况。我向老人汇报了常山县和芳村镇的发展变化,他由衷为家乡人民越来越好的幸福生活感到高兴。我邀请老人多回家看看,汪老说,今年年底打算回老家芳村走走。由于届时我也可能离开西藏回常山休假,便约定到时我再去芳村探望他。

离开汪老家后,我想,像汪老这样有着光辉经历,但却鲜为人知、长期寓外的常山籍老人一定还有很多,他们是历史风云的书写者、时代变革的见证人。作为后来人,我们也许不仅应该感恩他们当年投身革命,抛头颅、洒热血,为我们创造了今天的美好生活,更为重要的是,我们应该记住他们,因为他们每个人都堪称是一部活着的历史,一座丰富的文化宝藏,每一页都值得骄傲、值得记忆、值得流传。